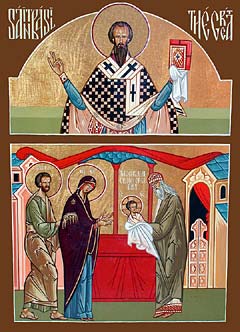

Введение в храм Пресвятой Богородицы.

О смысле, а не о исторической достоверности.

Введение в храм Пресвятой Богородицы, одно из многих церковных, духовных праздников которые исторически могли и не быть как факт. Но их ценность не в факте, а в духовном значении.

Ведь представить что в патриархальном обществе кто то входил, а тем более жил в Святая Святых просто невозможно. Чудо? Не меньшее тогда чем остановка солнца Иисусом Навином. Но могло ли оно прекратить свой бег по небу? Или если быть точными, то может ли планета матушка остановиться? Или море разойтись? Библейная мифология мифология и есть и никогда к Писанию не применялось буквальное толкование, кроме исключительных случаев и мест.

Иван Александрович ИЛЬИН родился 28 марта (по старому стилю) 1883 года в дворянской семье присяжного поверенного Округа Московской судебной палаты, губернского секретаря Александра Ивановича Ильина и жены его Екатерины Юльевны Швейкерт. Жили Ильины на углу Ружейного переулка и Плющихи. Родители будущего философа были образованными, религиозными людьми и стремились дать сыну хорошее воспитание.

Иван Александрович ИЛЬИН родился 28 марта (по старому стилю) 1883 года в дворянской семье присяжного поверенного Округа Московской судебной палаты, губернского секретаря Александра Ивановича Ильина и жены его Екатерины Юльевны Швейкерт. Жили Ильины на углу Ружейного переулка и Плющихи. Родители будущего философа были образованными, религиозными людьми и стремились дать сыну хорошее воспитание.

Само наречение этого имени является знамением величайшего служения вочеловечившегося Сына Божия, »ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1, 21). В Ветхом Завете обрезание было установлено в прообраз Крещения новозаветного, в знак Завета с Господом, в знак очищения от первородного греха. Это еще не было полное, истинное очищение, которое установил Господь наш Иисус Христос, взяв на Себя грехи мира и пролив Свою Кровь на Кресте. Ветхозаветное обрезание было как бы наказанием за прародительское преслушание: »се бо в беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя мати моя» (Пс. 50, 7).

Само наречение этого имени является знамением величайшего служения вочеловечившегося Сына Божия, »ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1, 21). В Ветхом Завете обрезание было установлено в прообраз Крещения новозаветного, в знак Завета с Господом, в знак очищения от первородного греха. Это еще не было полное, истинное очищение, которое установил Господь наш Иисус Христос, взяв на Себя грехи мира и пролив Свою Кровь на Кресте. Ветхозаветное обрезание было как бы наказанием за прародительское преслушание: »се бо в беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя мати моя» (Пс. 50, 7).

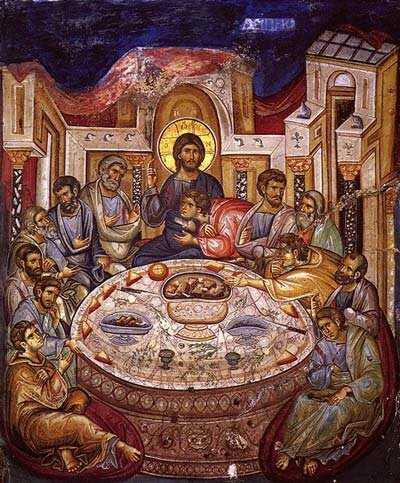

Христос был распят «миром сим» — его грехом, злобой, богоборчеством. В земной истории, в нашем земном времени инициатива Креста принадлежала греху, как принадлежит она ему и сейчас, в каждом из нас, когда нашими грехами мы «снова распинаем в себе Сына Божьего и ругаемся Ему» (Евр.6,6).

Христос был распят «миром сим» — его грехом, злобой, богоборчеством. В земной истории, в нашем земном времени инициатива Креста принадлежала греху, как принадлежит она ему и сейчас, в каждом из нас, когда нашими грехами мы «снова распинаем в себе Сына Божьего и ругаемся Ему» (Евр.6,6).