Дорогой отче,

кажется, наступила пора нам переписываться по причине обоюдной занятости и чудовищного московского уличного движения. Поэтому я предлагаю Вам несколько затянувшийся монолог, который не знала как озаглавить. К тому же его начало как-то развилось самостоятельно без всякого на то моего соизволения, — не то поворчать захотелось, не то повспоминать. Не хочется себя ограничивать, поэтому я это так и оставила, тем более что письмо есть письмо и поэтому имеет право включать в себя ну буквально все что угодно и дозволяет всякие отступления. А поэтому я его так и назвала.

Во времена моей относительной молодости, когда я ездила в Питер по делам или так, погулять, тамошние мои знакомые все жили более-менее в центре и ходили друг к другу в гости пешком. Меня только немного удивляло, что гостевания откладывались на довольно поздний вечер и поэтому всякий день у кого-то возникали проблемы с разводом мостов. Кончалось все посиделками до утра, естественно. Причем совершенно трезвыми, что тогда было уже несколько менее естественно. В Москве, правда, тогда тоже «все» (невыносимое пижонство, но, если подумать, простительное) жили более-менее в центре и ходили в гости пешком, но по причине отсутствия мостов было не так напряженно, и посиделки до утра возникали на более свободных началах, то есть если нечто важное недоговорено; правда, все было важное, а недоговорено было почти всегда. А сейчас не знаю как там, а тут и живут все невесть где, и пробки с большим успехом заменяют развод мостов. Зато есть e-mail и тем самым жизнь продолжается.

Вы, может быть, спросите, при чем здесь Питер. Почти не при чем, разве что мысль (моя) о передвижениях требует (от меня же) сравнений. Но на самом деле думаю, что это таким причудливым (и что греха таить — вычурным) образом возникает вместе с Питером Цой, — ведь у нас с Вами именно про него сильно не договорено, а по сути даже как следует и не начато. Сравнительно недавно он мне «напомнил», что (этно)культурные различия между Москвой и Питером исчезали даже в его время: до меня наконец дошло, что он уже более четверти века назад рифмовал в «Восьмикласснице» ешь и конеш(но), при том что эта форма искони была главным пунктом наших постоянных, упорных и неукротимых междугородных препирательств (при столь же постоянной дружбе). Впрочем, кто теперь в Москве говорит булошная? Да и где те московские булочные? Все смазано, как антропологический тип афроамериканцев; все перепуталось, как говорил Мандельштам, и даже мало кто повторяет Россия, Лета, Лорелея1.

А напрасно, потому что эта мандельштамовская последовательность четко называет три культурных страта: Россия — понятно, Лета — античность и проистекший из нее классицизм (в том же стихотворении головокружительные строки Квадриги черные вставали на дыбы На триумфальных поворотах — тут и пафос наполеоновских войн, и эстетика классицизма…), а Лорелея — это современная сюжету стихотворения европейская культура, это 1-я пол. XIX в., романтизм и бессмертное гейневское Ich weiβ nicht, was soll es bedeuten, daβ ich so traurig bin ‛Не знаю, что должно означать то, что я так печален’2, то есть та самая «Лорелея», которую Германия пела еще как минимум века полтора при любой власти и которая (пардон, рейнская дева-русалка, а не стихотворение) для Цветаевой была (вместе с Кантом и Гете) образом Германии, которую нельзя ненавидеть3.

Если без подробностей, то боюсь, что, утрачивая Лету и Лорелею, мы уже почти автоматически утрачиваем и Россию. И что касается северо-запада, то здесь, правда, имеют место попытки разобраться, где тут бург, где град (за что лично от меня спасибо Бутусову, хотя он же и сомневается в успешности такого предприятия), но боюсь, что утрачивается Петрополь (мой брат или брат звезды, — тут для меня возможно двоякое понимание), который должен был погибнуть по пророчеству Мандельштама4.

К чему это все? К тому, что я не принимаю (наверное, для лучшего понимания, для большей выразительности нужно было бы сказать в упор не вижу, но для меня это, простите, пока еще иностранный язык) не только культурное забвение, но и заведомо бесплодные и опасные попытки строить барьеры между «нашей» — «ненашей» и между «старой» (плохой — или хорошей) и «новой» (хорошей — или плохой) культурой; при желании такие оценки могут быть поменяны местами совершенно произвольно.

Достаточно говорилось о том, что идет-де мол новая культура и сметает старую, от которой вот-вот следа не останется — и, конечно, тут же и о том, что нужно ей, этой новой культуре, дать по лапам, чтоб не мешала упиваться старой. Разделить и противопоставить — это старый и не очень хороший прием, это еще в императорском Риме считалось циничным, но действенным принципом успешного управления: dividе et impera, ‛разделяй и властвуй,’ — и это заведомо проще, чем понять, и к тому же как правило всякое разделение исключаетвсякое понимание. А вот Маяковский невзирая на все (свои!) попытки утверждения новой эстетики, сбрасывания Пушкина и др. с парохода современности и пр., вынужден был констатировать в свойственных ему терминах, что поэзия — пресволочнейшая штуковина: существует — и ни в зуб ногой. И я хочу сказать, что мировая культура существует, что русская (единая!) является ее неотъемлемой частью, а что сверх (точнее, кроме или еще лучше — вне) того — от лукавого. Вроде хлопот с расставлением барьеров, потому что Пастернак давно определил, что поэзия — «Поверх барьеров»5.

И на самом деле все это — о Цое, точнее, к тем разговорам о Цое, которые мы с Вами намеревались было вести, да вот не вышло. А он для меня — тоже часть этой самой неразделенной культуры. Так и воспринимаю.

Помните, Вы как-то сказали, что самое ужасное у него — это мы выходили под дождь и пили воду из луж, а я сказала, что гораздо хуже и страшнее (онтологически и уже эсхатологически) мы ждали лета — пришла зима, мы заходили в дома, но в домах шел снег? Я и посейчас так считаю, потому что вода из луж — все-таки вода, но дом, в котором идет снег, — это уже не дом, не приют, не кров и ничего похожего на то, чем должен быть в мироздании дом. А зима вместо лета…

В шекспировском «Сне в летнюю ночь» эльфы сетуют, что из-за ссоры их царицы Титании и царя Оберона не может мир изумленный различить времен, но это так, игрушки, тем более что к концу пьесы они помирились. Гораздо серьезнее, когда человек в черном говорит The time is out of joint, что означает дословно ‛время вывихнуто’, а в очень известном переводе звучит как распалась связь времен. Человек этот, разумеется, принц Гамлет, и мне кажется, что чрезвычайно близко к этому высказыванию подошел в упомянутых стихах другой человек в черном, Виктор Цой. Тем более что говорится про вывих, который нужно вправить, то есть нечто изменить, а самый опять-таки распространенный (благодаря «Ассе») текст Цоя — Мы ждем перемен. Так вот все сходится.

Про этот текст сказать нужно обязательно, по крайней мере про некоторые его фрагменты, потому что это имеет непосредственное отношение к тому, что меня сейчас больше всего занимает. Но пока что Вы потерпите, потому что я не стерплю — скажу про «Ассу», которую в свое время старательно, хотя и несколько натужно ругали (ну полагается же ругаться, если хочешь прослыть мыслящей личностью!). В частности, и за то, что Цой-де там не при чем, что его искусственно присоединили ради кассового успеха. Я тоже мыслящая личность, но лучше уж я буду ругать эту точку зрения, тем более что по-моему это глупость. Мне кажется, что фильм выстроен очень грамотно. Имеет место разноритмовая тягомотина и невнятица, — короче говоря, бредятина. Так вот мы жили и до сих пор в значительной степени живем. И вот — медленный проход в темном коридоре темного силуэта (в сопровождении искалеченного человека, что само по себе как минимум интересно, а если взглянуть серьезно, то на самом деле очень значимо), и в самом этом проходе есть сдерживаемый до поры до времени ритм, — просто потому что Цой вне ритма немыслим. Выход «в свет» — на самом деле выход в ставший зримым кафкианский кошмар: в полную несовместимость с монструозной теткой, и самое жуткое — то, что эта тетка претендует на олицетворение нормы. Из ее бредовых речей по идее видятся два простых выхода: уйти обратно в темноту коридора или начать все крушить, визжать и кататься по полу… А Цой находит третий выход, — выход человека, скромно говоря, нетривиального: как бы сквозь тетку идет дальше. Смутное видение красоты чего-то вроде зимнего сада что-то, казалось бы, обещает, но ему не сюда, ему, совершенно по Высоцкому, сюда не надо; он входит во вторую темноту, таящую в себе нечто: к музыкантам. И начинается музыка, и с ней (и в ней) — выход. При этом непонятно (и, наверное, не должно быть понятно), то ли это он их выводит6, то ли это они его выносят — в третью темноту, но уже в инобытие.

В этом инобытии нет лазоревых облачков и золотых ангелочков; это не о том. Это инобытие — преддверие, но в нем-то и есть обещание: простор и тысячи людей — и тысячи огоньков. Это не заря новой жизни, это чуть-чуть раскрываются души. И красные гвоздики на черном Цое подобны стигматам, но совершенно другого рода (здесь нет кощунства!). Певец нашел тех, кто его слышит и для кого только и стоит петь. Люди нашли того, кто для них (про них!) поет. Он не одинок. Они вышли из немоты. И объединяет их то, что они хотят и ждут перемен.

Плохо ли?

Теперь вроде бы нужно о «Переменах», но сначала все-таки еще просто о Цое. О том, чего это я к нему — к моему собственному удивлению и, по-моему, к Вашей тайной радости — привязалась, а точнее получается, о том, как это он ко мне привязался.

Вроде бы я собралась писать мемуар о музыке в моей жизни. Но вскоре преткнулась о то, что вспомнить нужно так много. И кое-что освежить в памяти. И началось…

Сам он однажды обмолвился Мы живучи как кошки («Дальше действовать будем мы»), да и в разных о нем воспоминаниях его пару раз сравнивают с кошкой7. Я подумала — с какой бы это, и поняла: с рысью. Компактная такая молчаливая загадочная киса с довольно-таки косматой головой и с длинными ногами. И вот еще — глаза… Про них Ахматова писала. Небольшой такой стих 1945 г., то есть после эвакуации:

Что-то высмотрели во мне,

Что-то выдразнили подспудное,

И рожденное тишиной,

И томительное, и трудное,

Как полдневный термезский зной

Словно вся прапамять в сознание

Раскаленной лавой текла,

Словно я свои же рыдания

Из чужих ладоней пила.

Нужно еще объяснять? Разве что то, что прапамять здесь — правильное и нужное мне слово. Но добавить можно следующее.

Когда мы читаем прозу, мы вступаем с ее автором в дружеские отношения: радуемся, горюем, говорим «ну надо же» или «так я и думал», мысленно обсуждаем, можем не согласиться или даже огорчиться и разозлиться, прикидываем, что там было вне и после сюжета. Отсюда, между прочим, такое количество в той или иной степени бездарных «продолжений», которые невзирая на бездарность расхватываются с жадностью.

В поэзии «продолжения» можно по пальцам перечесть: Ходасевич закончил пушкинское В голубом эфира поле…; причем безупречно четкими и вполне бездыханными стихами. Если подумать и почитать, можно, наверное, и еще найти, но это неинтересно8. Потому что поэзию не додумывают — ею болеют.

Поэтом читатель заболевает в тяжелой и острой форме, примерно так же, как болеют от прививки, потому что очень глубокое должно бы по идее образоваться сродство (душ? сознаний? не знаю) — и возникает нечто подобное белковой несовместимости. (Кстати, сами поэты сетуют, что своими стихами тоже болеют, что заставляет очередной раз подумать о природе поэзии.) Но при благополучном исходе рано или поздно наша душа научается усваивать чужой «белок», и поэт становится своим, а в редких драгоценных случаях — родным. Вот и пьешь свои рыдания (а также радости и что там еще бывает) из чужих ладоней с отрадным чувством, что они уже не очень-то чужие.

Помимо неоспоримого поэтического гения9, Цой в моих глазах обладает еще кое-какими свойствами, позволяющими ему становиться мне «своим» поэтом. Что называется, навскидку назову два.

Во-первых, нравится это кому-то или нет (мне нравится), но он в сильной степени диктатор, и это личностное свойство. Даже удивительно, насколько ему удавалось не быть всеобщим тираном. А жена его вспоминает, что когда она решила поступать в художественное училище, он с такой силой сказал ты что, художницей стать хочешь? (как будто есть в этом что-то крайне постыдное), — что она оставила эту мысль сразу и навсегда. Но не это мне особенно интересно, а скорее другое — то, как это воспринимается мной самой. В свое время он совершенно замучил меня словами Но если есть в кармане пачка сигарет значит все не так уж плохо на сегодняшний день. Поскольку никакой пачки у меня в кармане не было, я чувствовала себя даже не то чтобы идиоткой, а провинившейся. Вышла из этой дискомфортной ситуации, вспомнив древний анекдот о том, как экстрасенс на прогулке «велит», чтоб с балкона сбросили телевизор, а ничего не выходит. Он напрягается — и на балкон выскакивает дядька с криком «Ну, нету у меня телевизора, нету!». И опять-таки про телевизор: я обостренно-виновато реагировала на слова Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо, потому что хотя телевизор у меня и есть, но он в абсолютном большинстве случаев просто не включен, а тем самым я и не могу его выключить. Тоже смешно, но согласитесь, что на постороннего так не реагируют10.

Во-вторых — к вопросу об ахматовскойпрапамяти — хочу сказать, что для меня Цой безусловно архаичен — но не потому что примитивен, а потому что изначален, а я это свойство очень ценю. Я так свыклась с этим своим восприятием, что даже и не знаю, смогу ли его толково и внятно изложить. Конечно, хотелось бы многозначительно обозвать его модным словом «минималист» и этим ограничиться, но не все так просто.

Наверное, начать нужно с того, что его художественный мир ограничен в пространстве. Строго говоря, почти все, о чем он пишет (простите, поет), в некотором смысловом пространстве может разместиться в пределах одного города (пожалуй, исключение Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна И не вижу ни одной знакомой звезды, — эк куда занесло!)11. Уход из города равен исчезновению из мира. Внегородские реалии не приветствуются: трава … не нужна («Когда твоя девушка больна»), в траву падают убитые, о нее вытирают мечи («Группа крови» и «Легенда»). Правда, есть ранняя песня «Дерево», — о том, как посадил его в городе и трепетно любит, хотя и знает, что дереву не прижиться. Но здесь, пожалуй, существенен не ботанический аспект, а архетипический: дерево — это мировое древо, символ и стержень мира, так что пускай себе хоть сколько-то побудет в городе и укрепит его символику как мира.

Виктор Цой. Дерево

Вот разве что к морю можно податься, но известно, что море — это архетип мира еще подревнее города — и это при том, что город как мифологическое олицетворение мира (=ойкумены=вселенной) — вещь сугубо древняя, ибо была древней даже для Древнего Рима. Замечу, что при этом море нет никакой «роскошно-курортной» растительности; правда, упоминаются струны деревьев, на которых играет ветер, но все-таки вертикаль пейзажа образуется за счет того, что воду бросают вверх руками, а главное здесь — музыка волн, музыка ветра. Знал ли он «Морскую дорогу» Урсулы Ле Гуин с ее женщинами моря(фигурами, образованными пеной океанского прилива) и женщинами дождя(трудно описать: при дожде сильный порыв ветра гонит дождевые струи так, что они кажутся подобием высокой фигуры)? Впрочем, знал, не знал — довольно несущественно в сравнении с тем, как удивительно то, что (и как!) художественные образы танцуют вокруг образов реальности. Что и позволило Пастернаку сказать образ мира, в слове явленный.

При этом хорошо бы нам понять, что в мире нет ничего существенного, что не вместилось бы в этот цоевский город. Это не ограниченность — это интеллектуальная и художественная изощренность. Это такой художественный мир, мир минимакса.

Подниматься над землей он крайне не любит; по пальцам можно пересчитать: явно сверху увиден одеялом лоскутным … город в дорожной петле («Звезда по имени Солнце»); там же человек до этой звезды способен дотянуться (но я надеюсь, что мы договорились; точнее, что Вы согласны: город здесь мифологичен, а человек — герой мифа), а в той самой «Пачке сигарет» фигурирует как бодрящее жизненное обстоятельство билет на самолет… Что касается времени, то об этом будет более подробно сказано чуть ниже, а сейчас можно ограничиться соображением о том, что время берется им в пределах фрагмента собственной жизни — и не более того12.

Но, может быть, эта замкнутость все-таки означает скудость воображения, проявляющуюся в ограниченности образной системы и в бедности эстетических средств и приемов? — а вот и нет; не утруждая себя общими соображениями, можно привести как контрпример всего-навсего одну строфу со всеми ее онёрами (из уважения к автору наступаю на горло собственной песне, поступаюсь принципами — и цитирую без знаков препинания, как оно и было написано):

(1)И никто не хотел быть виноватым без вина

(2)И никто не хотел руками жар загребать

(3)А без музыки и на миру смерть не красна

(4)А без музыки не хочется пропадать (та же «Пачка сигарет»).

Посмотрим, что нам тут дают:

(1). Контаминация двух культурных цитат: Никто не хотел умирать (фильм) иБез вины виноватые (пьеса) с легким каламбуром вина/вино, расширяющим прочтение (возникает бесшабашная идея, что-де мол было бы вино, можно было бы и захотеть быть виноватым).

(2). Поговорка Загребать жар чужими руками как бы экстраполируется и рассматривается с точки зрения обладателя этих самых рук, — и действительно, кому охота так членовредительски трудиться, да еще и не для себя? Параллелизм зачина двух этих строк создает дополнительный эффект: не то фольклор, не то риторический пафос, а скорее всего — и то и другое.

(3-4). Вторая пара строк с одинаковым зачином не только создает тот же эффект, но и склоняет данную строфу в область так наз. славянской метафоры, строящейся по принципу То не ветер ветку клонит… То мое сердечко стонет. Продолжают и обыгрываться устоявшиеся словосочетания: На миру и смерть красна — гласит поговорка, но только если без музыки, то это не для поэта и музыканта, пусть даже и на миру. Это влечет текст к парафразу поговоркиПропадать, так с музыкой, что перекликается с таким же, хотя и усложненным парафразом у Мандельштама: Нам с музыкой-голубою Не страшно умереть.

И все эти словесные кружева (лаконично уместившиеся в четыре строки) — не просто так, а ради утверждения места музыки между жизнью и смертью. А если точнее, то в жизни и в смерти. Вот об этом-то мне и хочется сказать, когда я говорю о не-примитивной архаике Цоя. И еще есть у него чистота и лаконичность стиля, как в ионической и романской архитектуре. Тоже, согласитесь, архаика, но никак не примитив.

Чистота стиля (уже вне связи с архаикой) проявляется в том, что Цой пишет на поразительно чистом, даже можно сказать — рафинированно чистом русском языке. Если бы радетели классической культуры, стенающие о ее упадке, дали себе труд ознакомиться с творчеством того, кто для них заведомо не существует и в силу недостаточного в их глазах образования, и еще более того — в силу своей принадлежности к культуре рока, то они очень бы удивились. Будучи честными, должны были бы и обрадоваться, но это как кто может…

…Говоря о музыке, нужно говорить о музыке. Не хотелось бы блистать наглостью дилетанта (честно говоря, тут и без меня желающих хватает), а профессиональные знания отсутствуют. Но что-то я произнести в состоянии.

В воспоминаниях о Цое один из его поклонников не вполне удачно (хотя и с большой любовью — помните этот незамысловатый анекдот в интерпретации Кучерской?) выступил в роли апологета: защищая Цоя от обвинений в ритмическом однообразии, сослался на то, что-де вот у Моцарта все вообще одинаковое, а между тем его ценят. Милая невинность. Да даже если поклонникам Иоганна Штрауса сказать, что все его вальсы одинаковы, можно серьезно пострадать. Потому что это не так, равно как и в случае с Моцартом, да и с Цоем тоже. Просто есть такой музыкальный стиль, рок называется, и в нем доминирует ритм. И у Цоя этого ритма, элегантно выражаясь, навалом, хотя не всегда он одинаков. Если коротко, то хороший композитор Виктор Цой.

А если говорить серьезно, то существует противопоставление инструментальной музыки и вокала как музыки земной и небесной. Ритм есть детерминанта инструментальной музыки, то есть вещь совершенно земная. И опора ритма — в функционировании человеческого организма; можно сказать, что первичный ритмический инструмент — это наше сердце; при некоторых сердечных заболеваниях ритмическая музыка противопоказана, потому что сердце своего ритма не держит, а переходит на внешний, что не всегда полезно13. И недаром мудрый Цой пел, что жажда перемен у нас в пульсации вен, — это не ради рифмы, а по правде.

Только не надо радостно орать, что-де мол долой инструментальную музыку, тем более ритмы какие-то, и давайте все сразу вознесемся. Не вознесемся мы, даже если сгоряча разнесем все музыкальные инструменты, — вот в чем штука. Нам велено на земле жить земной жизнью, наполнять землю и учиться любить друг друга и Бога. А как-то мало внимания обращается на то, что тот, кто не умеет любить людей, Бога и заведомо не сможет полюбить. Не есть от Бога …не любящий брата своего, — пишет Апостол любви (1Ин 3:10). Все ли мы и всегда ли любим всякого нашего брата?.. Думаю, что Вы лучше меня знаете, что не все и не всегда.

А для того, чтобы любить людей, надо иметь душу тонкую и чуткую. И совершенно прекрасное средство для того, чтобы ее в этом направлении продвинуть, — искусство. В том числе и музыка. В том числе и инструментальная14. Посмотрите на великолепный Гентский алтарь, там слева от Божией Матери хор, а справа от Иоанна Крестителя — инструментальный ансамбль. И тот и другой одинаково прекрасны.

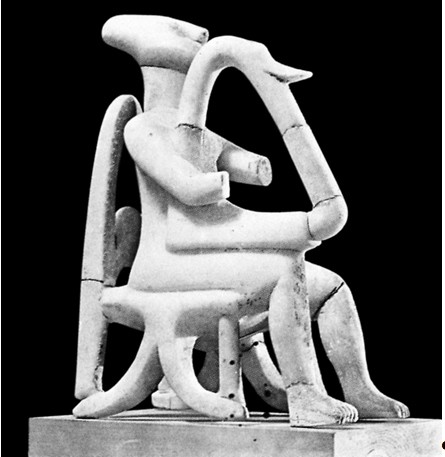

Но окончательно укрепило меня в мысли о древности и художественной лаконичности Цоя то, что я отыскала его скульптурный портрет в самом неожиданном месте. Называется «Музыкант», изваян был на Кикладах15, хранится в Национальном музее в Афинах. Датировка приблизительна: XXIV-XXII век до Р. Х. То есть прошло сильно больше четырех тысяч лет. Гитар тогда попросту не было, поэтому дали такую маленькую арфу, а вот выдвинутая вперед челюсть сохранилась вполне. По-моему, убедительно. При предварительном просмотре достаточно большое число людей, которым показывали картинку, опознавало Цоя даже без вопроса.

Конечно, у всех у нас песня «Перемен!» на слуху. Но при этом необязательно, чтоб со всеми словами. Отнюдь не собираясь толковать каждое слово, я предпочитаю держать текст перед своими — и Вашими, отче, — глазами. Знаки препинания опять же по авторской воле отсутствуют, и, честно говоря, я далеко не всегда могла бы расставить их с полной уверенностью. Ну, ладно.

I (1)Вместо тепла — зелень стекла

(2)Вместо огня — дым

(3)Из сетки календаря выхвачен день

(4)Красное солнце сгорает дотла

(5)День догорает с ним

(6)На пылающий город падает тень

a.Перемен требуют наши сердца

b.Перемен требуют наши глаза

c.В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен

d.Перемен

f.Мы ждем перемен

II (1)Электрический свет продолжает наш день

(2)И коробка от спичек пуста

(3)Но на кухне синим цветком горит газ

(4)Сигареты в руках чай на столе эта схема проста

(5)И больше нет ничего все находится в нас

Перемен…

III (1)Мы не можем похвастаться мудростью глаз

(2)И умелыми жестами рук

(3)Нам не нужно все это чтобы друг друга понять

(4)Сигареты в руках чай на столе

(5)Так замыкается круг

(6)И вдруг нам становится cтрашно что-то менять

Перемен…

Вот такая вот песенка. Если посмотреть, то можно предложить несколько вариантов строфики (для первой строфы у меня выходит от 4-х до 10 или даже 12-ти строк). Это — тоже проявление Его Величества Ритма, который задан единым рисунком с начала до конца, а внутри него, что называется, возможны варианты. Но это — красота внешняя (написала и сама удивляюсь: почему это для меня свободная строфика — это красота? не знаю, так получается), а что касается «нутра», то интересно посмотреть, как от простого (ну, почти простого) живописания окружающей среды идет возрастание смысла.

Первая строфа, как говорилось в начальной школе, отвечает на вопросы где? икогда?, но не просто, а констатируя отсутствие тепла и огня (упоминающееся ниже пламя — это не огонь; огонь греет и светит, пламя слепит и пожирает). Если бы они просто отсутствовали, а то они представлены сомнительными замещающими16… Обычное следование времени обрисовано в терминах катастрофы17: день выхвачен, солнце сгорает (ой, это уже скандинавский конец света — Рагнарёк, только там оно не столько само сгорало, сколько сжигало землю, пока его не успел догнать и проглотить волк Фенрир) и день, естественно, догорает с ним. От всего этого горения пылает город (а в мироздании Цоя, как уже намекалось, — это мир). И на него падает тень. Это хорошо или плохо? Да скорее хорошо, если увидеть, что она прекращает это пламенение катастрофы и особенно — если вспомнить, что это есть в «Ассе», потому что здесь в тени кроется и из тени выходит нечто. Об этом и рефрен. И еще — Цой ночь любил. Но все-таки тень — это не свет, а понятно, что жизнь — там, где свет. Однако тень может сулить избавление от смерти.

Про пульсацию вен уже что-то было сказано, а теперь посмотрим на, так сказать, основания жажды перемен — и увидим, что они чисто органические (сердца иглаза, не говоря уже о тех же венах) и в соответствии с этим жажда эта эмоциональна (в смехе и в слезах), то есть душевна, а вовсе не просчитана рассудком и уж совсем не соизмерима с велениями духа. Но тут уж ничего не поделаешь, и хошь ни хошь, а вспомнишь афоризм, приписываемый Черчиллю (почему-то ему приписывается совершенная бездна премудрости), согласно которому только <мягко говоря, не вполне порядочный и добродетельный человек> в молодости не бывает либералом и реформатором, и только <мягко говоря, не вполне интеллектуально развитый человек> в зрелые годы не бывает консерватором. Так что безрассудная жажда перемен — это очень правильно отражает и дух времени, и молодежные устремления, когда захлестывают эмоции18. И как это ни страшно для желающих выступить в роли Бога Всемогущего и все поправить и управить, с этим ничего не поделаешь. То есть можно всех «к ногтю», но вряд ли это пойдет на пользу обществу. Уже неоднократно бывало.

Вторая строфа по вариативности расположения строк, наверное, не так интересна (пожалуй, я разделила бы строку (4) так, как это сделано в третьей строфе), а по смыслу делится надвое. Строки 1-3 завершают интерьерную часть. Трогательна до слез строка 3, потому что узнаваема атмосфера молодости, и самое в ней трогательное — не творческое горение, не задушевные беседы, не лирические порывы, а бедность, ослепительная монашеская19 бедность и неустроенность тех лет, когда коробки спичек легко могло и не оказаться (а в самом деле — где ее поздно вечером взять? все закрыто и заперто — казарма, казарма…), поэтому курильщики оставляли газ, чтоб было от чего прикуривать. Ну и чайник поставить, само собой, — возможно, тот самый чайник, который для К. С. Льюиса является непременным атрибутом дружбы. И согласитесь, чтосиний цветок — это очень поэтично, как говорится в старом пиратском романе.

Строки (4-5) — начало раскрытия собственно темы. (4) продолжает экспликацию — и заодно тему бедности, скудости — соответственно в стилистически уместных терминах лапидарности, лаконичности, того самогоминимализма. Почему схема? — да скорее всего потому, что ситуация описывается как прибор определенного (подчеркнуто аскетического) устройства, который действует, невзирая на это, и способствует осуществлениювсего. Но если сосредоточиться, то можно понять, что эта схема к тому же сродни планам, которые в картине мира Цоя играют очень важную роль; вспомним жизненный план в «Бошетунмай» и план такой нам с тобой в «Нам с тобой», где этот план обозначает уровень моральных критериев жизни (нам с тобой из заплеванных колодцев не пить)20.

Характеристика ситуации продолжается далее простыми словами: в (5) сказано, что внешнего более нет ничего — внутреннее все и без того преизбыточествует и имеет условия для реализации. И ясно, что того, что в нас — много, так что хватает на то, чтобы жизнь была насыщенной. Ах, блаженная бедность, благословенная бедность… Как же мы от нее страдали… Как же мы на нее роптали… Как же мы по ней тосковали потом… хотя и сейчас на Канары не ездим…

Последняя строфа текста прямо-таки изобилует глубинами смысла. (1-3) содержит в неявном виде апелляцию к целой научной теории, согласно которой для одного рода текстов (их можно назвать письменными или интеллектуальными, но только то и другое условно) главный критерий их «доброкачественности» — истинность, отсюда мудрость глаз, а также и умелые жесты рук как своего рода показатель высокого профессионализма, который, как ни крутись, тоже имеет отношение к истинности. Но для другого рода текстов, которые так же условно можно назвать устными (а это те, посредством которых осуществляется человеческое общение), главный критерий их «правильности» — искренность, которая только и нужна для взаимопонимания. А лично для меня особое значение имеет так замыкается круг, — настолько особое, что я совершенно не могу размышлять о том, что здесь имел в виду Цой. Я же сама имею в виду следующее.

У Урсулы Ле Гуин есть роман «Планета изгнания»; кажется, Вы его не читали. На этой планете сосуществуют автохтонное население, достаточно дикое и варварское, и колония цивилизованных землян, которые так старательно соблюдают правило «не-влияния» на местную культуру, что сами из поколения в поколение постепенно дичают. Между ними обычные расовые и культурные противоречия; обе группы друг друга терпеть не могут. Юмор в том, что дикие аборигены — белые, а культурные пришельцы — негры. Общая беда умягчает их вражду (а к тому же выясняется, что к данному поколению у землян осуществилась мутация обмена, поэтому у них и местных жителей могут быть жизнеспособные дети), но самое интересное в том, что при знакомстве героиня (туземка) гордо говорит герою (колонисту): «Мой отец замыкает круг в перестуке камней». Это значит, что он вождь. Искусство, религия и политика племени реализуются таким образом: мужчины садятся в круг и бьют камнем о камень. Последним приходит вождь — замыкает круг. С его приходом стук камней начинает обретать единый ритм. Когда это достигнуто, можно обсуждать текущие вопросы.

Не правда ли, в этом что-то есть?

Я вовсе не собираюсь доказывать, что Цой читал работы по семантике и/или Урсулу Ле Гуин. Я считаю, что идеи носятся в воздухе и настигают того, кто готов их воспринять. Если позволите, тут намечается определенная аналогия с тем, что Дух дышит, где хочет, но Его нужно еще ощутить и принять21. Очевидно, в число положительных характеристик человека всегда следует включать чуткость — и не только в смысле тактичности, что, правда, тоже не помешает, а в некотором высшем смысле. А уж для поэта этот высший смысл есть свойство совершенно не-обходимое (в смысле без него не обойдешься и его не обойдешь). Представляется, что Цой обладал им в высшей степени.

И более того. Среди заклинательных восклицаний (или восклицаемых заклинаний) о переменах вроде бы неожиданно звучит И вдруг нам становитсястрашно что-то менять, — что невероятно значимо. Во-первых, на более или менее поверхностном уровне рассмотрения — это опять-таки сходно с Гамлетом, с его знаменитым промедлением. Правда, насчет этого промедления у меня когда-то возникла совершенно шальная гипотеза, которую я, как говорится, никому не навязываю, но хочу изложить. Сюжет Гамлета позаимствован из датских хроник, то есть может (и скорее даже должен) соприкасаться со скандинавскими мотивами22. А в довольно поздней «Саге о Греттире» герой, претерпевший оскорбление, отвечает на упрек в том, что не мстит, словами «Трус мстит сразу, а раб — никогда». И еще через какое-то время приступает к обширной и впечатляющей программе мести.

Такой вот кодекс чести, а заодно и способ нагнать страха. Доказать, что в этом русле действовал принц Гамлет, невозможно. Но и опровергнуть это не так-то просто, если не пользоваться неопровержимым чеховским «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Связать же его с цоевскимДальше действовать будем мы и вовсе затруднительно, хотя и очень хочется.

Но хотя мне из соображений отчасти снобистских, отчасти все-таки культурологических и приятно лишний раз упомянуть бедного датского принца, последняя строка текста достойна гораздо большего внимания. Где-то около науки нечто сходное называют мозговым штурмом, а здесь нужно, очевидно, говорить о чем-то вроде коллективной интуиции: перемен хочется, а вот собрались, пообщались — и вдруг поняли, что менять что-то страшно. И это очень естественно, очень человечно, точнее — по-человечески. Хотя это Цой только говорит вдруг, а на самом деле для него это не новооткрытие, потому что уже было А когда приходит время вставать Мы сидим мы ждем («Невеселая песня»).

Только давайте без нездоровой мистики. Интуиция свойственна всякомучеловеку, другое дело — она может быть более или менее явственной, а человек может ее либо душить, либо развивать. И эта область человеческой жизни таит в себе массу разных свойств, качеств, возможностей и опасностей. Вряд ли до конца времен человечество достигнет здесь ясности. Тем более вряд ли стоит нам заниматься этим здесь. Но отметить этот всплеск интуиции очень даже стоит, тем более что на дальнейшем он никак не сказывается: рефрен по-прежнему тот же. И в этом проявляется вся неоднозначность человеческого сознания. Сказала же я уже про мудрость Цоя…

Про мудрость поэтов писалось и говорилось очень много, но вот что сказал об их роли (сейчас, наверное, принято говорить — миссии или даже послании, в смысле message) Честертон в дивном романе, название которого — Manalive — я люблю так же, как не люблю его перевод «Живчеловек», хотя за век без малого никто ничего лучше предложить не смог:

«Я не отрицаю того, что священники нужны, чтобы напоминать людям о предстоящей им смерти. Я лишь утверждаю, что человечество в некоторые странные эпохи требует жрецов другого рода; их называют поэтами; они должны напоминать людям, что те еще не умерли, а живы».

Вот так вот, батюшка. Вы уж не взыщите.

Но не только про это (и даже вовсе не про это) я хотела Вам написать. Это — так, общие соображения, которые я надеюсь как-нибудь в другой раз продолжить, если получится. А дело было в том, что мне стало интересно попытаться слегка понять «Детей минут», которые нынче довольно активно обсуждаются и довольно азартно толкуются.

Давайте же взаимно наберемся терпения, тем более что транспорт нам не помеха, и посмотрим еще и на этот текст. Но предварительно я хотела бы по невыносимой своей буквоедской склочности вооружиться цитатой. Вспоминает Александр Липницкий:

«Цой на Каретном ряду один на один исполняет мне свою новую песню “Дети минут”, в которой в полный рост выражает свое отношение к заполонившему нас политическому кликушеству — в том числе и со сцены. Песня отличная, и я тут же прошу Витю спеть еще разок, чтобы записать и оставить ее в коллекции. Он наотрез отказался: “Друзья обидятся”. Каких друзей он имел в виду, можно только догадываться…»23.

Пусть это высказывание рассматривается как своего рода эпиграф к дальнейшему. Другим эпиграфом, выбранным уже из самого Цоя, могут быть строки из песни «Нам с тобой» («Черный альбом», 1990):

И мне не нравилось то что здесь было

И мне не нравится то что здесь есть

Наверное, эти слова правильно задают тот угол зрения, под которым следует рассматривать «Детей минут».

А если уж ближе к делу, то для меня очень важно и значимо само это название, сам заложенный в него языковой принцип, потому что когда-то я посмотрела — и увидела в русской поэзии модель образования чего-то вроде метафор, конструируемых с помощью имен родства (так по науке называются слова, обозначающие всякую родню). Сам способ заимствован из семитских языков, предположительно внедрился скорее всего через Священное Писание, но это не так важно. Важно то, что в этой системе каждое из имен родства обретает свое четко фиксированное значение, исходящее из словарного, но расходящееся с ним. Так вот, дети означает вторичность («происхождение от…»), невзрослость и соответственно невысокую степень личной активности, иными словами — подчиненность чему-то более сильному и властному. В этом отношении уместно вспомнить, что дети любви у Бутусова плыли по теченью. Поэтому дети минут означает подчиненность временному фактору, да к тому же еще и ничтожному, а в системе поэтических образов Цоя — сугубо ничтожному.

А если уж ближе к делу, то для меня очень важно и значимо само это название, сам заложенный в него языковой принцип, потому что когда-то я посмотрела — и увидела в русской поэзии модель образования чего-то вроде метафор, конструируемых с помощью имен родства (так по науке называются слова, обозначающие всякую родню). Сам способ заимствован из семитских языков, предположительно внедрился скорее всего через Священное Писание, но это не так важно. Важно то, что в этой системе каждое из имен родства обретает свое четко фиксированное значение, исходящее из словарного, но расходящееся с ним. Так вот, дети означает вторичность («происхождение от…»), невзрослость и соответственно невысокую степень личной активности, иными словами — подчиненность чему-то более сильному и властному. В этом отношении уместно вспомнить, что дети любви у Бутусова плыли по теченью. Поэтому дети минут означает подчиненность временному фактору, да к тому же еще и ничтожному, а в системе поэтических образов Цоя — сугубо ничтожному.

Здесь, как и далее, я, насколько это возможно, буду обращаться к корпусу текстов Цоя, потому что у этого великого минималиста (эх, не удержалась…) слова значат то, что они значат — у него. Ну, и еще потому, что считаю это самым важным при разборе текста.

Какими временными промежутками он вообще оперирует? Для него существуют годы (веков вроде бы нет) и времена года (вплоть до осень моя сестра в «Черном альбоме», — да ведь это почти Сестра моя жизнь), месяцы, а в них — дни и ночи, время суток (чаще всего — ночь, любимая ночь), наконец, довольно редко — часы: Я начинаю день и кончаю ночь двадцать четыре круга прочь («Я — асфальт»). И еще того интереснее, в «Муравейнике»:

Я не знаю каков процент

Сумасшедших на данный час

Но если верить глазам и ушам

Больше в несколько раз24.

Ну, а минуты для него — нечто настолько мизерное, что просто в обычном случае не заслуживает упоминания; если подумать, то в его обращении к образу минут (и тем более — тех, кто живет минутами, по минутам, подчиняясь минутам и руководствуясь минутными импульсами) можно усмотреть аналогию с такой математической игрой, как описание Флатландии, мира двух измерений.

Нужно сказать еще и нечто довольно непривычное. Бывает (не среди профессионалов, но бывает), что хорошим уровнем толкования литературного произведения считается установление прототипов. У меня есть некоторые (для меня достаточно серьезные) соображения не только против определения этого уровня как конечного, но и против того, чтобы считать такую процедуру всегдаобязательной25.

1. Нормальный, как ныне говорится, автор (то есть не шантажист, не пасквилянт и т. д., а натура мыслящая и творческая) вовсе не сводит свой замысел к запечатлению кого-то из родных и знакомых, а пользуется тем, что он видит, и при этом пользуется, как ему вздумается26. Когда Мольер по другому поводу сказал, что берет свое добро там, где его находит (а его обвиняли в плагиате), он ненароком описал и эту ситуацию тоже.

Например, очень шокирует разных людей тот установленный биографами добросердечнейшего Диккенса факт, что отвратительному Урии Хипу («Дэвид Копперфилд») была придана внешность великого сказочника Андерсена, который действительно не блистал ни красотой, ни даже благообразием, да и вообще, между нами говоря, характер имел нелегкий и был самолюбив и обидчив. Правда, Диккенс и сам был не вполне святой, но тем труднее ему было мирно уживаться с человеком, настолько увлеченным собой, что он просто не замечал, что кому-то досаждает. Но подумать стоит не об этом, а вот о чем. Дэвид — герой явно положительный, Урия — явно отрицательный. Дэвид любит Агнес, на которой желает жениться Урия — да так желает, что вопреки всякому викторианскому этикету в разговорах с Дэвидом называет ее моя Агнес, имея при этом гнусный вид. И делает это не только и не столько потому что не в силах сдержать страсть, но в основном потому что хочет побольнее уязвить Дэвида. Что ему вполне удается.

А теперь стоп. Агнес — это ведь значит овечка, а нам следует помнить, что пророк Нафан в образной форме (притча о богаче, отнявшем у бедняка его единственную овечку) упрекает царя Давида в том, что тот предательски отнял жену у Урии, попросту послав его на верную смерть. Несмотря на то, что Давид «зафиксировал» свое покаяние в 50-м псалме, его малопочтенный поступок забыт не был, см. Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею (Мф 1:6)27. Дэвид Хипа не убивает, но способствует разоблачению его мошенничества и осуждению. Оно конечно, когда почтенному писателю Копперфилду при его посещении образцовой тюрьмы показывают образцового заключенного Хипа, произносящего беспредельно лицемерную речь о том, как он благодарит Бога за то, что Тот привел его в тюрьму и дал возможность исправиться, и о том, что он, просветлившись, прощает м-ра Копперфилда за все причиненное ему, Хипу, зло и от души желает м-ру Копперфилду самого лучшего, а именно чтобы тот тоже попал в тюрьму и в свою очередь просветлился, — это очередной великолепный диккенсовский гротеск. Но все-таки какая-то «неправильная» правда за Хипом числится… Потому что литература отличается от доноса и газетного очерка тем, что она, если хорошая (если плохая, то вообще никому не нужна28), воссоздает жизнь, а в жизни разобраться и разогнать всех по клеткам далеко не просто. И лучше этим вовсе не заниматься.

Тем самым в данной коллизии совершенно неважно, кто (и в какой степени) был прототипом Урии. Было у нас в молодости такое жаргонное выражение: дело не в этом, дело совсем в другом. Все равно Диккенс — это Диккенс, и мы с Вами неоднократно изъявляли в беседах нашу к нему любовь, а Андерсен — это Андерсен, и свою к нему любовь мы с вами изъявляли в беседах неоднократно.

2. Стремление найти всякому литературному персонажу прототип и на этом успокоиться может иметь под собой, кроме вполне бытового любопытства, сугубо личностную подкладку: «это про Х, значит, не про меня». Тенденция эта настолько сильна, что позволяет отрекаться от сходства даже в тех случаях, когда оно чуть ли не документально зафиксировано или во всяком случае всем бросается в глаза. Так что гораздо более душеполезно не зацикливаться на личностях, даже если это ты сам, собою нежно любимый, и даже если это некто, тобой, любимым, истово ненавидимый, а прибегать к великому принципу: видеть в каждом грешнике зеркало своих прегрешений. То есть в данном случае рассуждать по модели «это не про меня просто потому, что я вряд ли Цою под ноги попадался. Но могло бы быть и про меня, потому что что я такое, если посмотреть на меня трезвым взглядом?..».

3. В поисках реальных прототипов чрезвычайно высока вероятность ошибки — даже для тех, кто близко знал автора и его окружение. Тому есть примеры. В свое время Марине Цветаевой («История одного посвящения») пришлось выступить с очень резкой отповедью известному автору, описывающему некоторую знойную пассию Мандельштама, которой якобы было посвящено стихотворение Не веря воскресенья чуду. Марине Ивановне было виднее, потому что она-то и была адресатом стихотворения, которое действительно прекрасно… и ничего особенно знойного не содержит29. А знойная пассия была придумана мемуаристом, — и уже не поймешь, естественно, по шаловливости нрава или по добросовестному заблуждению.

А в еще одном «мемуаре» авторитетно расказывалось, что у Мандельштама с Надеждой Яковлевной была дочка Липочка. Тут уж пришел черед нервно смеяться Н. Я., потому что поводом для такого воспоминания послужила строкаЭто ласточка и дочка… а в поэтической системе Мандельштама, как мне в свое время объяснили, здесь восстанавливается цепочка ласточка — касатка — Кассандра — дочка Приама. А детей у них не было.

Заодно можно припомнить стихотворную переписку Ахматовой и Блока. Начала она: Я пришла к поэту в гости. Ровно полдень. Воскресенье… И так далее в прекрасном ритме. В ответном стихотворении Ал-др Ал-дрович сделал из этого ритма чистое фламенко: Красота страшна, — вам скажут, / Вы накинете лениво / Шаль испанскую на плечи, / Красный розан — в волосах… Анна Андреевна впала в легкую панику, потому что отродясь испанских шалей не носила (носила парижские шляпы, иногда очень большие, и соответствующие им платья) и никакой ботаникой себя не украшала. Но отныне была обречена, и некоторое, пусть и скромное, количество воспоминателей вспоминало, как она в этой мифической шали разгуливала по улицам30.

4). Давайте обретем, что называется, стайерское дыхание или, что то же самое, взгляд с высоты; посмотрим, как говорится, sub specie aeternitatis, то есть с точки зрения вечности. Допустим, прошло несколько веков (если Господь попустит). Дерзну предположить, что какое-то количество песен Цоя сохранится, коль скоро сохранится культура. История в таком случае тоже сохранится, и общие черты атмосферы рубежа тысячелетий будут в какой-то степени известны. А вот дети минут — вряд ли. Так стоит ли уж так напрягаться ради того, чтобы втаскивать их в большую историю?

Допустим, потратив какое-то количество времени из уже не очень долгого, отведенного мне, я смогу описать все эти прототипы. А что мне это даст? Коль скоро мне они не стали интересны в течение моей довольно-таки длительной жизни, какой резон считать, что сейчас я ими пламенно заинтересуюсь? Возвращаясь к эпизоду, описанному в приведенной выше цитате из А. Липницкого, следует обратить внимание на то, что даже если и назывались какие-то имена (хотя на то не похоже), он предпочитает их не упоминать. И правильно делает, потому что для тех, кто хочет правды, а не сенсации, этого достаточно. К тому же существует некоторое полузабытое правило: оставлять людям какое-то пространство личной жизни, что на излюбленном ныне нами всеми английском языке называется privacy. Это должно относиться не только к Цою, но и к тем людям, которых он мог (или не мог! или не хотел мочь!) иметь в виду31.

К вопросу об «иметь в виду»: нам ни в коем случае нельзя забывать, что в силу естественного течения времени мы все стали на 20 лет старше, поэтому нет никакой нашей заслуги в том, что мы знаем больше, чем знал в 1990 г. Цой. И уж если говорить о временных ограничительных параметрах, то это мы знаем, что он погиб 15 августа 1990 г., а он даже еще в то утро этого не знал. Соблазнительно приписать ему пророческое ведение, а себе — еще соблазнительнее, но полезнее исповедовать трезвость. Иначе могут нарисоваться очень странные причуды фатума.

И еще раз: если мы уж взялись разбирать некоторый текст некоторого автора, то помощи следует искать в первую очередь в корпусе его текстов. Тем более что тексты крайне выразительные и значимые.

Теперь, кажется, можно начинать, с Богом и потихонечку, как говорится у Высоцкого.

I.1.Один любит рок, другой любит сок,

2.А третий идет по стране чудес.

3.А четвертый поет о трех-четырех,

4.Но какой в этом прок? Какой в этом прок?

Эта строфа вводит нас в мир любимых Цоем мужских рифм. Но только я бы разделила каждую из строк пополам — или же признала наличие в каждой строке внутренней рифмы. Можно попробовать:

Один любит рок,

Другой любит сок,

А третий идет

По стране чудес.

А четвертый все поет

О трех-четырех,

Но какой в этом прок?

Какой в этом прок?

При такой системе записи чудес по-прежнему выпадает из системы рифмовки, но зато выявляется новая пара идет/поет. Четыре (на самом деле в общем-то 5, потому что четырех — пусть неточная, но все-таки рифма) из восьми строк взаимно рифмуются, что обращает нас к столь же любимой Цоем монорифме, которую замечательно иллюстрирует «Кончилось лето», где в одной строфе мы находим звонил (неточно!) /встал/пошел (снова неточно, но коррелирует созвонил) /побежал/послал/устал/не спал, а далее — кран/ресторан/тюльпан/стакан, чередом/пьем/живем/за окном и год/пройдет/бутерброд/повезет. Монорифма — довольно-таки сложная форма, последовательно выдержать которую, пожалуй, затруднительно без смыслового ущерба. А Цой полностью и не выдерживает; для него смысл дороже. Тем более не будем забывать, что в роке рифма, даже вовсе неточная и приблизительная, всегда поддерживается ритмом, которые помогает ей обрести всю ее значимость как созвучия.

Что касается смысла, то упоминание сока для посвященных может что-то значить, а может и не значить, но созвучие замечательное. Страна чудес, как кажется, вещь довольно прозрачная (Wonderland и кто там находился…). А вот строки (3-4) представляются значимыми, потому что (3) называет еще одного персонажа в маске (и пусть в ней и остается, потому что всего-навсего демонстрирует зацикленность на «своих» темах, интересах и т. под.), а (4) содержит оценку, и ясно, что отрицательную и относящуюся ко всем выше-не-названным, и что дальше пойдет объяснение. И впрямь:

(5)Раньше у нас было так много комнат,

(6)Полных людей, полный идей.

(7)А сейчас — ничего, только рыба гниет

(8)С головы у фашистских детей.

Здесь вариативная игра со строками почти ничего не дает, только делает внешней рифму людей/идей, которая с таким же успехом может оставаться внутренней. Рассмотрение смысла более многообещающе.

Оказывается, чрезвычайно уместно мы сначала вспомнили текст «Перемен!», живописующий именно что полноту людей и идей. Между прочим, здесь хорошая синтаксическая игра: никто не мешает нам думать, что комнаты полны людей и идей — или же что комнаты полны людей, у которых полно идей. Но ведь все дело в том, что возникла вместо этой полноты (на ее месте) полная растерянность, проистекающая от того, что вот, вроде бы все можно делать (или почти все), а ЧТО и КАК делать-то? Казалось раньше, что сдерживают только внешние запреты, а снялись они — и оказывается, не в них было дело. Подход к этому невеселому мотиву прозвучал в альбоме «Группа крови» (1988), в песне «Попробуй спеть вместе со мной»:

…те кто слаб

Живут из запоя в запой

Кричат «Нам не дали петь!»

Кричат «Попробуй тут спой!».

Вообще-то здесь есть одна тонкость.

При наличии некоторой озлобленности можно было бы подумать, что речь идет о бездарностях. О, если бы все было так просто! Есть страшный соблазн, который косвенным образом предлагает в нынешнем мире именно свобода: соблазн структурирования, организованности. Так что получается, что прежде чем петь, нужно организоваться: решить проблемы материальной ответственности, недвижимости, выборной администрации и т. д. И тут действительно запьешь и будешь кричать «попробуй тут спой!». И для преодоления этих Гималаев нужно сверхъестественное чувство равновесия…

При наличии некоторой озлобленности можно было бы подумать, что речь идет о бездарностях. О, если бы все было так просто! Есть страшный соблазн, который косвенным образом предлагает в нынешнем мире именно свобода: соблазн структурирования, организованности. Так что получается, что прежде чем петь, нужно организоваться: решить проблемы материальной ответственности, недвижимости, выборной администрации и т. д. И тут действительно запьешь и будешь кричать «попробуй тут спой!». И для преодоления этих Гималаев нужно сверхъестественное чувство равновесия…

Наконец, про фашистских детей. Да, группа «Телевизор», песня «Твой папа — фашист», но как-то она мне в этой связи невыразительна. Другое дело — что здесь опять контаминация: рыба гниет (чаще тухнет) с головы говорят в том смысле, что порча нравов в обществе начинается с правящей верхушки. А про фашистских детей я без всякого телевизора знаю. Потому что знаю, какие дорого и безупречно одетые молодые люди еще при перезрелом социализме руководили шайками подростков, отмечавших стихийными митингами день рождения Гитлера (и как же сильно ошибаются те, кто считает, что до этого «страну довели демократы!»). Так что здесь все правда, и про гниение головы тоже. Гниение — метафора медицинская; когда гниет живой организм, это называется гангрена со всеми привходящими обстоятельствами…

Принесли мне недавно альбом чрезвычайно популярного в те времена певца, полагавшего на роковые ритмы разные сильные идеи. Послушала я и сказала, что как музыкальное сопровождение к пивному путчу это было бы очень уместно, но потому как пивного путча не состоялось, то и сии мусикийские упражнения остались невостребованными32. А тогда они как раз и звучали. Вроде бы, как мне говорили, и сейчас звучат в разных версиях, но если это и имеет какое-то отношение к истории (как, впрочем, ровно все, что происходит), то не к истории культуры.

Теперь дело дошло до рефрена, в котором аккумулируется то, что, собственно, долженствует быть высказанным. По неисправимой грамматической выучке меня тянет уподобить текст как таковой «подлежащему», или тому, о чем должна вестись речь, а рефрен — «скаазуемому», тому, что об этом говорится. Что-то вроде цветаевского описания, если представить его линейным: Поэт издалека заводит речь, Поэта далеко заводит речь.Так что приступим со всем вниманием:

II.(1)Дети минут никогда не поймут

(2)Круговорота часов.

(3)И придут на порог, и сломают дверь,

(4)И расколят чашки весов.

(1-2). Круговорот часов — точная внутренняя цитата, см. «Я — асфальт».Никогда не поймут вводит ситуацию в мир Флатландии, о котором выше уже говорилось. Иными словами, ход времени (даже часов) недоступен тем, кто руководствуется минутами; это для них просто другое измерение во всех смыслах, они его не видят и не ощущают. Вместе с тем им недоступен и смысл бытия, осуществляющегося во времени. Между детьми минут и жизнью тем самым образуется несовместимость, в полном смысле слова роковая. А такого рода несовместимость разрешается только катастрофой, потому что несостоятельность никогда не согласится признать себя таковой. Именно поэтому дети минут (3-4) придут на порог, и сломают дверь, и расколят чашки весов.

Понятно, почему придут на порог: в нашей цивилизации все устроено так, что всем нужно все. Мало кто ведь в социалистическую эпоху задумывался о том, что кто был никем, тот станет всем — идея достаточно порочная: когда, прямо говоря, ничтожество становится всем — это гибель. Но и мало что из учения христианства отторгается с такой силой, как рассуждение апостола Павла в 1Послании к Коринфянам: Не всякая плоть такая же плоть; но иная… у человеков, иная… у скотов…Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе (1Кор 15:39-41). А если посмотреть в корень, то именно это отказываются принимать дети минут.

Тут, наверное, нужно много чего сказать. Но если коротко, то я далека от идеи доказывать, что Цой прилежно штудировал Новый Завет, хотя и отрицать, что он был с ним знаком, не стала бы. Тем самым я не намерена утверждать, что он писал этот свой текст под влиянием идей Апостола языков. Я хочу только сказать, эти мысли появились у меня, когда я это слушала, и что это — факт моей биографии. А Цой, как я уже намекала, мало с кем сравним по своей чуткости и мудрости, и наверное все дело в этом.

Ну, ладно, пришли они на порог и приступили к дальнейшей активности:ломают дверь. В заключительной строке песни сказано, что замка на двери не было, а дети минут этого, наверное, просто не заметили (в силу своей мелкости) или не поверили глазам своим (бывают такие мелочно-подозрительные люди, считающие, что все только и думают, как бы их провести), или же просто очень торопились, чтобы уложиться в считаные минуты, так что некогда было проверить; в любом случае они прилежно овеществляют метафору, ломясь в открытую дверь, то есть с трудами и потерями добиваясь того, что получить достаточно просто. Да еще и дверь выводят из строя. Теперь попробуем разобраться с чашками весов, прежде чем посмотрим на символ двери, без преувеличения один из центральных в поэтике Цоя.

Ну, ладно, пришли они на порог и приступили к дальнейшей активности:ломают дверь. В заключительной строке песни сказано, что замка на двери не было, а дети минут этого, наверное, просто не заметили (в силу своей мелкости) или не поверили глазам своим (бывают такие мелочно-подозрительные люди, считающие, что все только и думают, как бы их провести), или же просто очень торопились, чтобы уложиться в считаные минуты, так что некогда было проверить; в любом случае они прилежно овеществляют метафору, ломясь в открытую дверь, то есть с трудами и потерями добиваясь того, что получить достаточно просто. Да еще и дверь выводят из строя. Теперь попробуем разобраться с чашками весов, прежде чем посмотрим на символ двери, без преувеличения один из центральных в поэтике Цоя.

Весы многозначны: это и мера, и справедливость, и истина, а тем самым — упорядоченный мир, мир в гармонии, мир без потрясений и катастроф. Сломать чашки весов — именно и значит не только нарушить благой и размеренный порядок вещей, но и уничтожить критерии этого порядка, другими словами — некоторую часть космоса обратить обратно в хаос. Почему дети минут этим занимаются и зачем это им нужно — явствует из продолжения рефрена:

(5)Они не верят в победы добра над злом,

(6)Как в победы зла над добром.

(7)Они знают, что у них есть только серый день.

(8)И они хотят жить этим днем33.

Дети минут.

Строчки (5-6) допускают двойное прочтение:

а) они не верят ни в победы добра над злом, ни в победы зла над добром’, то есть придерживаются воззрения, согласно которому мир застыл в смешении добра и зла, равносильных и некоторым образом равноценных, и это положение неразрешимо (а это очень древняя персидская ересь)

или

б) они больше верят в победы зла над добром, чем в победы добра над злом’ (а это, попросту говоря, немножко сатанизм).

Собственно говоря, и то и то достаточно плохо, потому что исключает веру в добро34.

Из строк (7-8) следует, что дети минут предпочитают не знать ничего кроме серого дня, не верить ни во что, кроме этой серости — и при этом пытаются отхватить от нее, сколько удастся. Это довольно-таки уныло и больше всего напоминает житье-бытье в льюисовском сером городе, где можно получить все, что пожелаешь и вообразишь, но все это будет ненастоящее. Между прочим, у Льюиса это ад, и в этом сером — адском! — городе дома не защищают от осадков. Что возвращает нас к текстам Цоя и снова напоминает о домах, в которых идет снег.

Вот так распоряжаются своими возможностями дети минут. И конечно, для полной гладкости этого сомнительного процесса чашки весов — то есть в конечном счете критерии реальности — нужно сломать. И получается, что меленькие, серенькие — для того существования, которое они себе избрали, должны (и готовы) уничтожить все иное.

Дальнейшее изложение может показаться несколько усложненным. Прошу у Вас прощения, хотя и помню наши своместные языковые штудии, но ничего не могу поделать, это такой прием: если мы хотим узнать, что автор понимает под тем или иным словом, нужно найти у него все случаи употребления этого слова и посмотреть. Короче, по братьям Стругацким,

берем картину мироздания

и тупо смотрим, что к чему («Понедельник начинается в субботу»).

Тем более что пришла пора вспомнить про дверь. Стена — дверь — замок — ключ встречаются в текстах Цоя неоднократно и как-то подчеркнуто значимо.

Проще всего упоминание стены между квартирами, которая даже просто-напросто «стенка»: За стенкой телевизор орет («Сюжет для новой песни»).Стенка — эта преграда между двумя образами жизни, и с одной стороны — хорошо, что все-таки не у меня орет телевизор, а с другой — плохо, что он все-таки орет. И непреодолимость этой стенки двусмысленна: от любителей орущего телевизора она худо-бедно защищает, но при этом препятствует попыткам его выключить. Мир поделен на куски, и что-то в этом есть жалкое и несовершенное, — вот что такое эта глупая стенка.

А вот это уже серьезнее: В моем доме не видно стены («Дождь для нас»). Стены не видно, очевидно, потому что размылась грань между домом и не-домом; это может быть потому, что дом лишился своей основной функции крова, приюта — или интерес автора вышел за его пределы. Или зрение его обрело некоторое новое свойство — видеть не очевидное, а сверхочевидное.

В «Странной сказке», как это в сказке и полагается, стена из кирпичей-облаков крепка. Никаких выводов из сказочной действительности мы не извлечем, разве что отметим, что автор делает из облаков не подушки или ковры, как это чаще всего бывает, а именно что стену, да еще крепкую А вот нужны ли ему стены или представляют досадную помеху, можно подумать, рассматривая следующий пример: кто-то станет стеной а кто-то плечом под которым дрогнет стена («Война»).Война в этой песне — между землей и небом, то есть дело достаточно серьезное, и соответственные противопоставления тоже нешуточны.Но вот бросается в глаза случайность в распределении ролей, см. далее …кто-то должен стать дверью А кто-то замком а кто-то ключом от замка35. И это не потому что игра, это скорее уж какой-то фантасмагорический фатализм: постоянные величины — стены, двери, замки, ключи, то есть разделения и препоны, а люди попадают то в одну, то в другую ситуацию. Это не «красные» и «белые» и даже не шахматы, это другая игра, в которой фигуры обречены на какой-то «цвет» и на какую-топозицию и, кажется, могут их менять — но вот по своей ли воле? Ну, как ответить на вопрос об оценке стены (и двери) как преграды (или защиты?) в авторской системе ценностей, заданный выше, если у нас есть еще и Если к дверям не подходят ключи Вышиби дверь плечом («Мама, мы все тяжело больны…»)?

В «Странной сказке», как это в сказке и полагается, стена из кирпичей-облаков крепка. Никаких выводов из сказочной действительности мы не извлечем, разве что отметим, что автор делает из облаков не подушки или ковры, как это чаще всего бывает, а именно что стену, да еще крепкую А вот нужны ли ему стены или представляют досадную помеху, можно подумать, рассматривая следующий пример: кто-то станет стеной а кто-то плечом под которым дрогнет стена («Война»).Война в этой песне — между землей и небом, то есть дело достаточно серьезное, и соответственные противопоставления тоже нешуточны.Но вот бросается в глаза случайность в распределении ролей, см. далее …кто-то должен стать дверью А кто-то замком а кто-то ключом от замка35. И это не потому что игра, это скорее уж какой-то фантасмагорический фатализм: постоянные величины — стены, двери, замки, ключи, то есть разделения и препоны, а люди попадают то в одну, то в другую ситуацию. Это не «красные» и «белые» и даже не шахматы, это другая игра, в которой фигуры обречены на какой-то «цвет» и на какую-топозицию и, кажется, могут их менять — но вот по своей ли воле? Ну, как ответить на вопрос об оценке стены (и двери) как преграды (или защиты?) в авторской системе ценностей, заданный выше, если у нас есть еще и Если к дверям не подходят ключи Вышиби дверь плечом («Мама, мы все тяжело больны…»)?

Вообще из всех этих «препонных» слов самое интересное, конечно, ключ, то есть нечто, снимающее преграды. А самый интересный случай употребления этого интересного слова, на мой взгляд, — нет замка но я владею ключом («Я объявляю свой дом безъядерной зоной»). Впрочем, для пущего интереса можно посмотреть всю строфу:

Я объявляю свой дом безъядерной зоной

Я объявляю свой дом безъядерной зоной

Как непрочны стены наших квартир

Но кто-то один не подставит за всех плечо

Я вижу дом я беру в руки мел

Нет замка но я владею ключом

Совершенно гегелевским способом вопрос о стенах и плечах здесь «снимается» (но только после того как становится ясно, что на этот раз стена — дело благое, потому что защищает личный мир, и что если один человек с защитой личного мира (=личных миров) всех не справится, то есть нечто высшее, и это — просто кусочек мела в руках того, кто смеет, и для него неважно, нет ли замка потому что дверь глухая (о двери, собственно говоря, речи нет) или потому что стена глухая и двери вообще нет — он владеет ключом, то есть в силах преодолеть эту стену36. Другие упоминания ключей: тонкая мысль о том, что звон ключей относится к сфере жизни, а тиканье будильника, стук капель из-под крана и стук веток в окно — нет («Игра»). Ключ как путь к новой жизни: Может быть завтра с утра будет солнце и тот ключ в связке ключей («Генерал»)37. Так же, как и упоминающиеся выше стена и пр., дом—ключ (и соотв. дверь—ключ) — образы, так сказать, без постоянного оценочного наполнения, ср. У меня естьдом только нет ключей («Место для шага вперед»), что явно плохо, так же как и попросту жалобное упоминание там же, что есть мыши но нет кота — иЗакрыв свою дверь ты должен выбросить ключ («Танец») как знак освобождения38. Подчас дверь значит не больше, чем она должна означать: граница между двумя пространствами: Я закрываю дверь я иду вниз («Жизнь в стеклах»), Закрой за мной дверь я ухожу («Закрой за мной дверь…»), И будут в дверь стучать («Мои друзья»). Но это может быть и грань между двумя состояниями, только это нужно понять: И откроются двери домов (навстречу приходу умирающего и воскресающего апреля в одноименной песне), …странный стук зовет в дорогу Может сердце а может стук в дверь («Одно лишь слово»).

Есть такая песня-двойчатка у Цоя и Бутусова: «Я хочу быть с тобой». У нее есть и общий метасюжет: преодоление непреодолимого. У Цоя — ты за этой стеной но я не вижу дверей, — ситуация кошмара. И тем не менее…

Наконец, очень значимо упоминание закрытой двери среди выбора, который предлагается сделать: звездная ночь/потерянный рай/закрытая дверь («В наших глазах»). И ведь это выбор не для времяпрепровождения, а для освоения, как в сказке, где призыв к действию таит в себе и угрозу: сюда пойдешь — коня потеряешь, туда пойдешь — конь уцелеет, сам погибнешь, а прямо — вместе с конем пропадешь. Правда, здесь выбираются не три смерти, а три тайны, но вряд ли раскрытие их гарантирует полную безопасность…

Ну, вот, с дверями и пр. вроде бы разобрались, насколько это возможно. К мимоходом сказанному выше о том, что хороший-де мол композитор Виктор Цой, можно добавить, что и поэт изрядный. Далее следует:

III.

(1)И один все кричит, а другой все молчит,

(2) Ну а третий торчит, забивая болты.

(3) А машине, которая шла на восток,

(4) Обломали рога менты.

Я намерена твердо придерживаться заключенного с собой договора (даже если Вы его не одобряете), поэтому персонажи строк (1-2) меня не волнуют. Иное дело с машиной. Потому что это явно тот самый «троллейбус, который идет на восток» (рогатая машина!) и с которым и до того было все далеко не просто. То есть мне с ним так не просто, что он в моем сознании в списке загадочных текстов занял место если не впереди «Сельского врача» Кафки, то рядом с ним точно. Большой соблазн — тут же его привести и попытаться хотя бы обозначить все вопросы. Но нет, иначе текст уйдет в бесконечность. Ограничусь тем, что намекну: первая строка (Мое место слева и я должен там сесть) некоторым причудливым образом коррелирует с поисками своего места на пути в Виргостан у Бутусова. Это не заимствование, а вообще неизвестно что и неизвестно как образовалось.

И просто трогательно (иного слова я не подберу) то, что столь хрупкое, сказочное и сильно мистическое сооружение, как этот троллейбус, претерпевает столь брутальное обращение: попросту обломали рога менты — и неча, троллейбус дальше не пойдет. Кажется, именно это может быть отнесено в область прозорливости, потому что для 90-го года немножко слишком… впрочем я могу ошибаться.

Вторая половина строфы лично для меня открывает нечто новое, потому что я не могу рассматривать ее иначе нежели чем произведение юмористическое (Цой в принципе не юморист, хотя не чужд общепринятому в роке дуракавалянию и уж тем более романтической иронии, см. «Прогулку романтика»), причем юмор здесь — очень высокого класса:

(5) (И) я хотел бы спросить, почему и зачем

(6)Ты повесил на грудь золотую медаль?

(7)В этом зале все думают так же, как ты,

(8)А ты смотришь вдаль, ты смотришь вдаль.

Это вам уже не (нео)романтическая ирония «Прогулки романтика». Это, отче, уже Диккенс, это его велеречивые персонажи с возвышенно-величавой осанкой и сонмом не сводящих с них глаз поклонников. Как правило, у Диккенса это бывали предводители второстепенных сект (см. «Пиквикский клуб» — и не только красноносого Стиггинса, но и собрание общества трезвости), но также и политики и даже один незадачливый коммерсант (Мердл в «Крошке Доррит», — согласитесь, что не может не понравиться). Да и у Шекспира был один такой в желтых чулках: «Иные родятся великими, иные достигают величия, а иным величие даруется…» — Мальволио в «Двенадцатой ночи»; если не читали, то прочтите, понравится наверняка.

Я-то очень потешилась, но иметь дело с такими вот величаво смотрящими вдаль наверняка не так весело, как про это читать.

IV=II.Дети минут никогда не поймут…

V.(1)А еще я хотел бы узнать, почему

(2)Так легко променяли вы море на таз?

(3)Но друзья тут же хором ответили мне:

(4)Ты не с нами, значит, ты против нас.

Опять-таки не в тазах тут счастье, хотя если задается такой вопрос, значит, на него как минимум следует ответить (как максимум — поразмыслить, как это мы, друзья, действительно дошли до жизни такой). Но вместо какого бы то ни было ответа (а ответ — это все-таки форма общения) следует бессмысленная встречная демагогия (а это уже форма враждебности). «Кто не с нами, тот против нас» — это, простите, формула истребления…

Тут время остановиться, чтобы огорчиться. Действительно, как это вышло, что Цою, певшему Попробуй петь вместе со мной Вставай рядом со мной, Дальшедействовать будем мы и прочие дружественные слова, вдруг вот так вот дают понять, что его дело сторона?

А может быть, и впрямь в некоторой наступившей ситуации его дело сторона? Он ведь в сущности никогда не был сторонником тупого коллективизма ради массовости. Кажется, в 1988 г. вышла кассета, на которой был записан грандиозный «Бошетунмай» со словами, посвященными этому столь ценному для многих состоянию, ничтожному, однако, в глазах Цоя:

Все говорят, что мы в месте

Все говорят, но немногие знают — в каком

Я понимаю, что коллективизм — дело святое, даже если его не называют соборностью… Кто желает обидеться, может обижаться. А я тоже тогда обижусь. Потому что если человек, спевшие великие слова

Есть лишь любовь и есть смерть

Эй, а кто будет петь, когда все будут спать?

Смерть стоит того чтобы жить

А любовь стоит того чтобы ждать («Легенда»)

в последнем своем альбоме (а он не знал, что тот последний!) обращается к совсем другим сюжетам:

Я не люблю когда мне врут

Но от правды я тоже устал39

или

И мы могли бы вести войну

Против тех кто против нас

Так как те кто против тех кто против нас

Не справляются с ними без нас40,

то не правда ли, это больше всего напоминает нам шварцевского волшебника из «Обыкновенного чуда», который сетует и негодует, что его, веселого человека, обожающего всякие смешные волшебства, глупым и нелепым поведением заставляют чуть ли не проповеди произносить. Кстати, время у нас такое, что до произнесения проповедей, кажется, втайне мечтает дорваться буквально кто угодно. А это вовсе не идеальное состояние общества. Наконец, вспомним, зачем, по Честертону, нужны поэты.

В этих печальных обстоятельствах я предлагаю Вам обратиться к песне «Нам с тобой» из «Черного альбома», предельно горькой, невзирая на подчеркнуто лирическую тональность, и процитирую ее довольно подробно.

Здесь непонятно где лицо а где рыло

И непонятно где пряник где плеть

…

Что построить и что разрушить

И кому и зачем здесь петь?

Противопостояние лица и рыла восходит к Гоголю, у которого в финале «Ревизора» перед Городничим мелькают какие-то свиные рыла вместо лиц; да свиное рыло лезет в окно в «Сорочинской ярмарке». Политика кнута и пряникатоже изобретена не сегодня, но чтоб такие пряники, которые от плети не отличишь — это надо уметь. Полная дезориентация с тем, что строить, что рушить, — это наше любимое, а творческие трагедии… на них как-то не принято обращать общественное внимание. Может быть, и в этом проявляется тот самый уловленный Цветаевой тайный страх тайного советника Гете перед Бетховеном, о котором она в «Крысолове» сказала как о самой сердцевинной сущности музыки? Может быть, оказался напрасным тот прорыв в финале «Ассы», о котором тоже было сказано? Очень это плохо, но дальше не лучше:

Здесь камни похожи на мыло

А сталь похожа на жесть

И слабость как сила

И правда как лесть

и именно поэтому, как было сказано выше,

И мне не нравилось то что здесь было

И мне не нравится то что здесь есть

Мягкие, скользкие камни и податливая непрочная сталь снова возвращают нас в серый адский город с его «неправильным» бытием. Слабость как сила… над этим можно подумать, но ничего кроме истерически-шантажистского диктата в голову не приходит. Кажется, этим приемом можно многого достичь. Следующая строка как минимум замечательна, потому что лесть ведь в церковнославянском означает «ложь», не так ли? Знал ли это Цой или нет — неважно, но он это написал. Последние две из приведенных строк исчерпывающим образом описывают отношение поэта к современной ему действительности41. И еще здесь есть новое для Цоя движение вовне, которое может быть и бегством: лес, озеро, река… Что-то из этого в его поэтической системе могло бы, возможно, и образоваться, но не образовалось, а что — мы в этом мире не узнаем.

И еще: ненавижу слова «поэтический настрой», но если с ними в какой-то степени смириться, то именно так определяется соотношение «Нам с тобой» и «Скованных одной цепью» — но еще и сходством синтаксического построения, не говоря уже об общей реальности. А если присоединить сюда те строки «Детей минут», с которых начались эти невеселые рассуждения (это насчет тех, кто не с нами) и привлечь для общей гармонии строчки Тимура КибироваТолько бы без чувства локтя, Без дыхания в затылок, то получается, что поэзия у нас прекрасная. И что действительность не дает ей скучать и застаиваться.

Последние строки «Детей минут» расставляют все по местам:

(5) Если это проблема, то она так мелка,

(6)Если это задача, то она так легка.

(7)Это дети минут ломают дверь,

(8)Не заметив, что на ней нет замка.

Про ломиться в открытую дверь уже было сказано. Мелкие проблемы, легкие задачи — вот круг, которым ограничивается деятельности детей минут42. Обидно то, что деятельность эта — в искусстве, потому что мелкость и легкость властно диктуют сползание в область около, далее псевдо-, квази-, наконец, лже-.

Мы не знаем, включил ли бы Цой «Детей минут» в альбом 1990 г., в силу печальных обстоятельств называемый Черным. Но что никакого противоречия между этой песней и этим альбомом нет — это точно.

…Кажется, прошедшие 20 лет дают нам право относиться к творчеству Цоя как к тому, что называется наследием. Этому способствует многое: не идет на спад его популярность, но при этом данное творчество, мягко говоря, слегка искажается: как это ни обидно, но дети минут, воспрянув, стараются затащить Цоя в свои минутные ряды. А тем самым сюжет «Детей минут», мягко говоря, не устарел. Поэтому их появление в культурном обиходе радует — насколько можно радоваться в годовщину трагедии.

И в этой связи хочется отметить два обстоятельства. Во-первых, тема детей минут была через несколько лет продолжена в самом актуальном виде: не в том смысле, что-де мол это сказано про того-то, а это — про такого-то, а в том, что в новой жизни, которая когда-то была столь желанной и рисовалась такой светлой, произошло нечто неладное и со временем, и с душами:

Раньше у нас было время, теперь у нас есть дела:

Доказывать, что сильный жрет слабых, доказывать, что сажа бела.

Мы все потеряли что-то на этой безумной войне.

Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? («Крылья»)

Согласитесь, что перекликается. И вряд ли случайно именно Бутусов спел «Детей минут».

Во-вторых, в снятом клипе есть одна деталь, для меня ставшая значимой.

Кончилась песня. В кадре — то одна, то другая — две белые гитары (у Цоя-то была черная, хотя он часто играл и на белой) и в конце, когда уже и музыка молчит, — руки на струнах. И полное впечатление, что это не конец; этот неозвученный кадр — как фермата, как аккорд с замедленным звучанием. Первая мысль — сейчас все начнется сначала, но конец, может быть, будет иным, может быть, произойдет что-то отрадное. Вторая — а ведь тем самым оно уже произошло, это отрадное: в соотношении искусства и жизни искусство в который раз пришло на помощь жизни…

Сноски.

2. А вот подумаешь-подумаешь — и поймешь, что здесь — неявная, но все же параллель с еще более бессмертным катулловским Odi et amo…: ‛Ненавижу и люблю. Спросишь, наверное, как это возможно? — не знаю…’. Можно думать, что эти и подобные великие загадки будут существовать (и питать собой великую литературу) до тех пор, пока существуют печаль и ненависть.

3. В цветаевском стихотворении (его ставили в вину М. И. буквально все: красные, белые, советские, антисоветские и т. д.) имя Лорелеи употреблено в его немецкой форме Lorelei и рифмуется со словом край; по вполне понятным причинам моей корпоративной принадлежности мне это всегда было особенно приятно.

8. Интересно когда юмора ради, как продолжал гр. А. К. Толстой Пушкина,например, «Злато и булат»: «Ну и что?» — сказало злато. — «Ничего» — сказал булат. «Так иди» — сказало злато. — «И пойду» — сказал булат. Тоже минималист. Вообще маргиналии А. К. к стихам А. С. — это, что называется, отдельная песня, отдельная ветвь русской поэзии. Ну, если не ветвь, то локон. Впрочем, если это — моя слабость, то Вам она давно и хорошо известна и, насколько я знаю, протеста не вызывает.

9. Слово сказано. Мне не хотелось бы увязать в дискуссии по этому поводу. Недовольные, с которыми Вы этим поделитесь, могут считать, что я употребила его легкомысленно. Пожалуйста, пусть считают на здоровье, если им так легче. Но если честно, я употребила его в старинном значении, то есть не как определение места в табели о рангах, а как олицетворение вдохновения. Посмотрите у Цветаевой поэму «На красном коне» — она об этом. Но вообще-то высокий уровень признания текстов Цоя как образцовых сказался в том, что учебное пособие по русскому языку приводит как пример слова звезда по имени Солнце.

10. Я совершенно намеренно исключаю вопрос о психоделическом воздействии — просто потому что крайне не удовлетворена самим принципом и уровнем рассуждений о психоделии. По некоторым материалам я пришла к печальному выводу, что это понятие было сконструировано более-менее в русле позитивизма и при таких исходных положениях, согласно которым человек представляет собой пень, в самом редком случае — пень с ушами, а любая человеческая реакция, превосходящая реакцию пня — это уже психоделия. Мне это сомнительно.